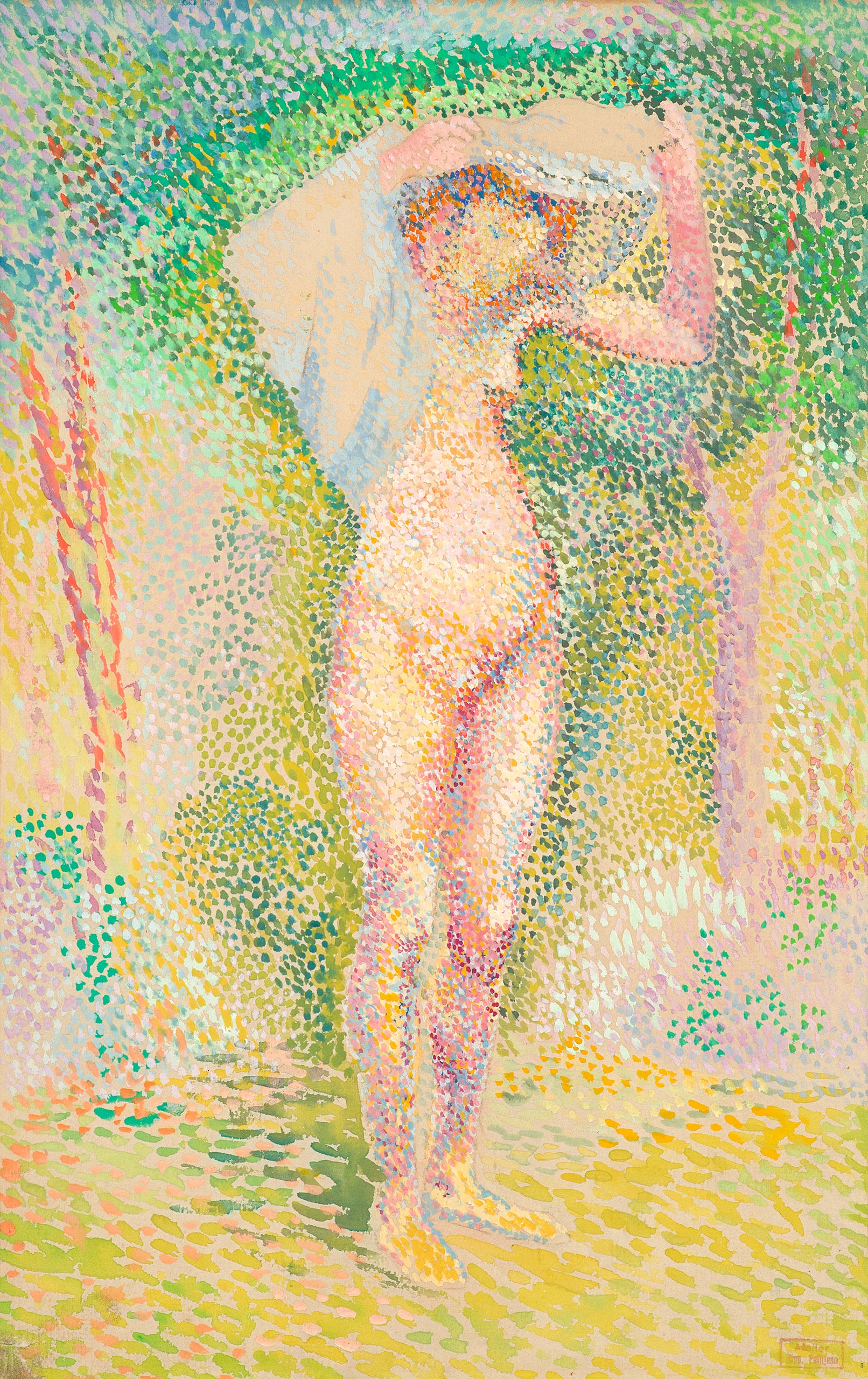

Petitjean

Hippolyte

Mâcon 1854 — Paris 1929

Jeune femme enlevant sa robe

Aquarelle sur papier.

390 x 240 mm (15 6/16 x 9 7/16 in.)

Provenance

Atelier de l’artiste, son cachet en bas à droite (Lugt 2022c).

Ce dessin pointilliste, élégant et lumineux compte parmi les œuvres sur papier les plus séduisantes du peintre mâconnais Hippolyte Petitjean. D’un milieu social très modeste, Petitjean travaille très jeune chez un peintre décorateur. En 1872, il s’installe à Paris où il étudie aux Arts Décoratifs et à l’École des beaux-arts sous Alexandre Cabanel. L’art de Pierre Puvis de Chavannes produit sur lui une impression qui perdurera toute sa carrière. Après sa rencontre avec Georges Seurat en 1884, il adhère aux thèses du pointillisme et du divisionnisme. Le témoignage de leur amitié survit dans un portrait de Petitjean dessiné par Seurat1. En 1891, il expose au Salon des Indépendants, puis il participe à l’exposition des divisionnistes de la galerie d’art Le Barc de Boutteville en 1892, galerie d’avant-garde installée au 47 rue Le Peletier et ouverte aux artistes impressionnistes et symbolistes entre 1891 et 1897.

Il expose également à Bruxelles aux Salons du groupe des XX en 1893, et de la Libre esthétique en 1898. Il est avec Théo Van Rysselberghe et Henry van de Velde l’un des artistes qui participent à diffuser et ancrer le divisionnisme en Belgique. Il est représenté par la galerie de Lucien Moline, rue Laffitte, spécialisée dans les néo-impressionnistes à partir de 1893.

Proche des milieux libertaires et anarchistes, sans s’y engager complètement, Petitjean produit aussi des illustrations pour Les Temps nouveaux sous le nom de Jehannet, dont L’Aube en 1896. Son portrait de Marthe Charles-Albert témoigne de sa proximité avec les chantres de l’art social. Il participe à l’Hommage des artistes à Picquart, ouvrage publié en 1899 pour manifester leur soutien au colonel Picquart alors emprisonné depuis six mois pour avoir défendu l’innocence d’Albert Dreyfus. En 1894, il se dispute avec Signac, trouvant le système divisionniste trop enfermant et exprime son admiration pour les Impressionnistes, notamment pour Monet. Il n’abandonnera cependant pas le système pointilliste qui persiste dans son œuvre jusqu’à la fin de sa carrière. Son œuvre graphique montre son attachement à l’observation de la nature et à un dessin classique, bien qu’il réalise également de nombreuses aquarelles pointillistes. La carrière de Petitjean fut fluctuante et c’est grâce à un poste de professeur de dessin alloué par la ville de Paris qu’il peut subvenir aux besoins de sa famille.

Avec les paysages et les portraits, les scènes élégiaques constituent la plus grande partie de son œuvre. Elles témoignent de l’admiration que, comme Georges Seurat, Petitjean vouera toute sa vie à Puvis de Chavannes. La figure féminine dessinée ici, par la simplicité de sa pose, presque géométrique, sa silhouette à la fois ronde et gracile avec ses fines attaches et ses membres minces, rappelle les nombreuses silhouettes qui peuplent les peintures murales du maître lyonnais : ainsi la femme assise qui enlève son drapé dans L’Été (Cleveland Museum of Art, 1891) ou les silhouettes hiératiques et longilignes du Bois sacré cher aux arts et aux muses dans l’escalier du musée des Beaux-Arts de Lyon, de 1884.

Ce type de sujet témoigne aussi de l’idéal politique qu’il partage avec la plupart des néo-impressionnistes : par leur référence à un âge d’or dans lequel l’homme vivrait réconcilié avec la nature, sans possession, ces représentations intègrent les thèses anarchistes et proudhoniennes. La figure féminine nue ou drapée, dans les bois, est un sujet cher à l’artiste, sujet qu’il emprunte à son ancien maître Puvis et traite à la manière de Seurat dont la technique est appliquée ici avec précision : les taches de couleurs pures associées en points ou en traits afin d’en suggérer d’autres. Nombreuses sont les études sur toiles de baigneuses, nus féminins allongés ou debout près d’un arbre, se coiffant ou dormant, réalisées entre 1895 et 1910.

- Exposé à l’Exposition centenaire de 1955, alors propriété de la fille de l’artiste.