Morisot

Berthe

Bourges 1841 — Paris 1895

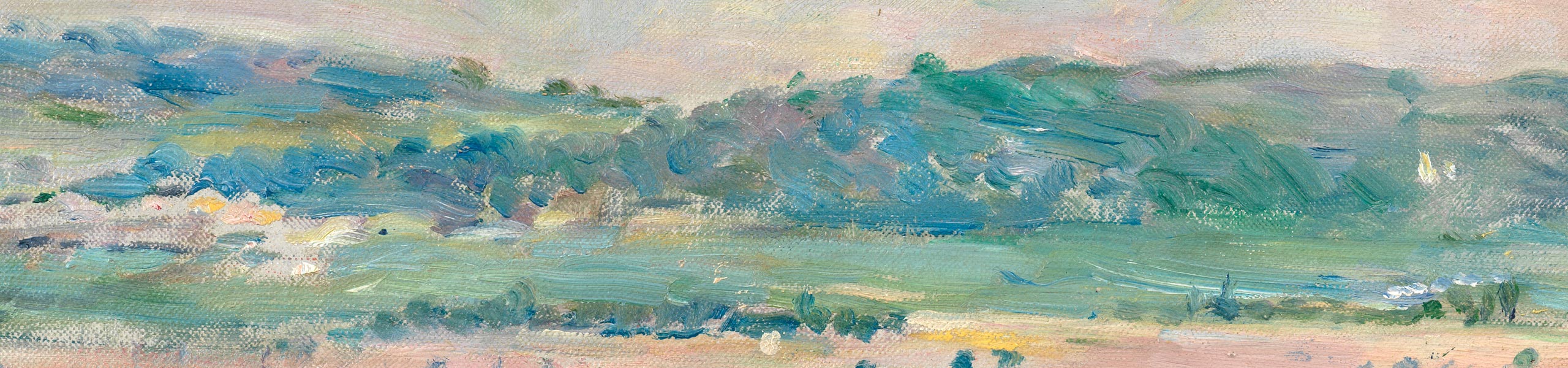

Vue de la Seine depuis Mézy-sur-Seine

Huile sur toile.

Cachet Berthe Morisot en bas à droite.

33 x 41 cm (13 x 16 1/8 in.)

Ernest Rouart, Paris; Paul Brame, Paris; M. André Bauer, Genève (acquis auprès du précédent le 21 juillet 1949); collection privée, Suisse (par héritage).

Exhibitions

Paris, Galerie Bernheim-Jeune, Berthe Morisot, 1929, n° 97 (prêté par M. Rouart); Paris, musée de l’Orangerie, Berthe Morisot, 1941, n° 88; Albi, Musée Toulouse-Lautrec, Exposition Berthe Morisot, 1er juillet – 15 septembre 1958, n° 49 (prêté par M. Bauer).

M. Angoulvent, Berthe Morisot, Paris, 1933, p. 138, n° 402 ;

M-L. Bataille & G. Wildenstein, Berthe Morisot. Catalogue des peintures, pastels et aquarelles, Paris, 1961, p. 40, n° 259 (fig. 262);

A. Clairet, D. Montalant & Y. Rouart, Berthe Morisot 1841 – 1895. Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, 1997, p. 244, n° 263 (ill.).

Grâce aux huit expositions impressionnistes qui se tiennent de 1873 à 1886, Berthe Morisot s’est imposée parmi ses pairs comme l’une des leurs à part entière, considérée par la critique comme faisant elle aussi partie de ces « aliénés » comme les surnomme le critique Albert Wolff. Avec Caillebotte, Degas, Pissarro, Monet, Sisley etc. elle expose des œuvres refusant la tradition académique, les grands sujets, la mythologie, l’histoire, les grands héros pour se concentrer sur la vie quotidienne, les paysages, les gens simples, la rue, les sensations colorées, une toute nouvelle appréhension de la réalité. Au début la seule femme de ce groupe, elle est rejointe par Marie Bracquemond et Mary Cassatt lors de la quatrième exposition impressionniste en 1879.

Son intérêt pour des sujets féminins, la maternité, l’enfance, la domesticité ne l’a pas empêchée d’être reconnue à sa juste valeur par ses amis peintres, parmi lesquels Manet, Monet, Renoir, Degas, Puvis de Chavannes etc. Ainsi, Renoir confesse au marchand Durand-Ruel : « Monet, Sisley, Morisot, c’est de l’art pur. »

À la fin des années 1880, Berthe entre dans une nouvelle période de sa vie ; la mort d’Édouard Manet l’a beaucoup affectée, ainsi que celle d’Eva Gonzalès, un temps sa rivale ; la maladie de son mari Eugène Manet l’inquiète. Celui-ci doit se ménager et, au printemps 1890, après une année passée à Cimiez près de Nice, Berthe Morisot loue la Villa Blotière à Mézy-sur-Seine, au nord-ouest de Paris entre Meulan et Mantes, dont le jardin offre une vue dominante sur la Seine et s’y fait aménager un atelier. Bien que moins prolifique que d’habitude, elle produit à Mézy des études pour de grands tableaux comme un saint Jean-Baptiste en pied avec sa croix, œuvre disparue dont il subsiste des esquisses1, et Le Cerisier, qui lui demande un énorme travail et de multiples esquisses. Elle peint aussi des paysages, purs comme le nôtre ou comme celui qui est conservé au musée de San Diego, Californie (Fig. 1)2, très proche. Ses amis lui manquent, Monet ne peut pas lui rendre visite, mais Mallarmé et Renoir viendront passer quelques jours avec elle. Avec Mary Cassatt qui séjourne dans les environs, à Septeuil, elles partent une journée visiter l’exposition d’art japonais qui est organisée à l’École des Beaux-arts3. Non loin de Mézy, à Juziers, Berthe et Eugène repèrent le château du Mesnil qui est en vente et qu’ils achèteront en 1891 avec le rêve que « Julie en jouira et le peuplera de ses enfants » (lettre à Louise Riesener). Ce rêve d’un bonheur simple et domestique sera réalisé par Julie qui se fixera au Mesnil après la mort de ses parents.

À Mézy, Renoir et Morisot sont heureux de peindre ensemble. Le paysage ici, une vue sur la Seine peut-être depuis le jardin, montre combien Morisot fixe sur la toile une légèreté, une beauté, une joie intérieure, sans rapport avec les événements souvent tristes de sa vie. Sa palette est joyeuse, lumineuse, son pinceau léger, élusif, la matière transparente posée avec finesse sur la toile en réserve. C’est un paysage rose, aérien, qui restitue l’essence poétique et éternelle d’un matin qui se lève sur la campagne. Il semblerait que l’artiste en ait repris la composition dans un dessin pour un projet d’éventail4. Berthe Morisot s’entoure de jeunes filles, modèles de Mézy (par exemple Gabrielle Dufour, modèle de la Bergère couchée ou Jeanne et Emma Bodeau), amies et cousines de sa fille Julie qui, plus tard, après la mort de son mari, égaieront son quotidien en lui apportant la beauté et la légèreté nécessaires. En dépit des doutes et des incertitudes artistiques qui l’assaillent – « à mesure que je vieillis, la peinture m’apparait comme plus difficile et plus inutile » écrit-elle à sa sœur Edma – sa peinture exprime maintenant une harmonie totale et, avec l’acceptation de l’inachèvement, la faculté de « fixer quelque chose de ce qui passe ». L’exposition de 1896 organisée chez Durand-Ruel pour le premier anniversaire de sa mort sera « une merveille », « comme une résurrection », selon les mots de Julie. Elle mettra en évidence la beauté de la lumière, la fluidité de sa touche, « la féérie, oui quotidienne … l’enthousiaste innéité de la jeunesse dans une profondeur de la journée » comme l’écrit Mallarmé, son ami fidèle, dans l’introduction du catalogue de l’exposition – une description qui sied parfaitement à notre paysage.

- Saint Jean enfant, Cleveland Museum of Art, don de Mme Lewis B. Williams, 1975.83.

- San Diego Museum of Art Inv. 1964.117, don de M. et Mme Norton S. Wal- bridge; huile sur toile; 27 x 39 cm, 1891.

- Marianne Delafond, Caroline Genet-Bodeville, Berthe Morisot ou l’audace raisonnée, Musée Marmottan – Claude Monet, Paris, 1997, catalogue d’exposition, p. 66 et p. 95 note 79.

- A. Clairet, D. Montalant & Y. Rouart, p. 244, n° 26.