de La Rose

Jean-Baptiste

Marseille vers 1612 — Toulon 1687

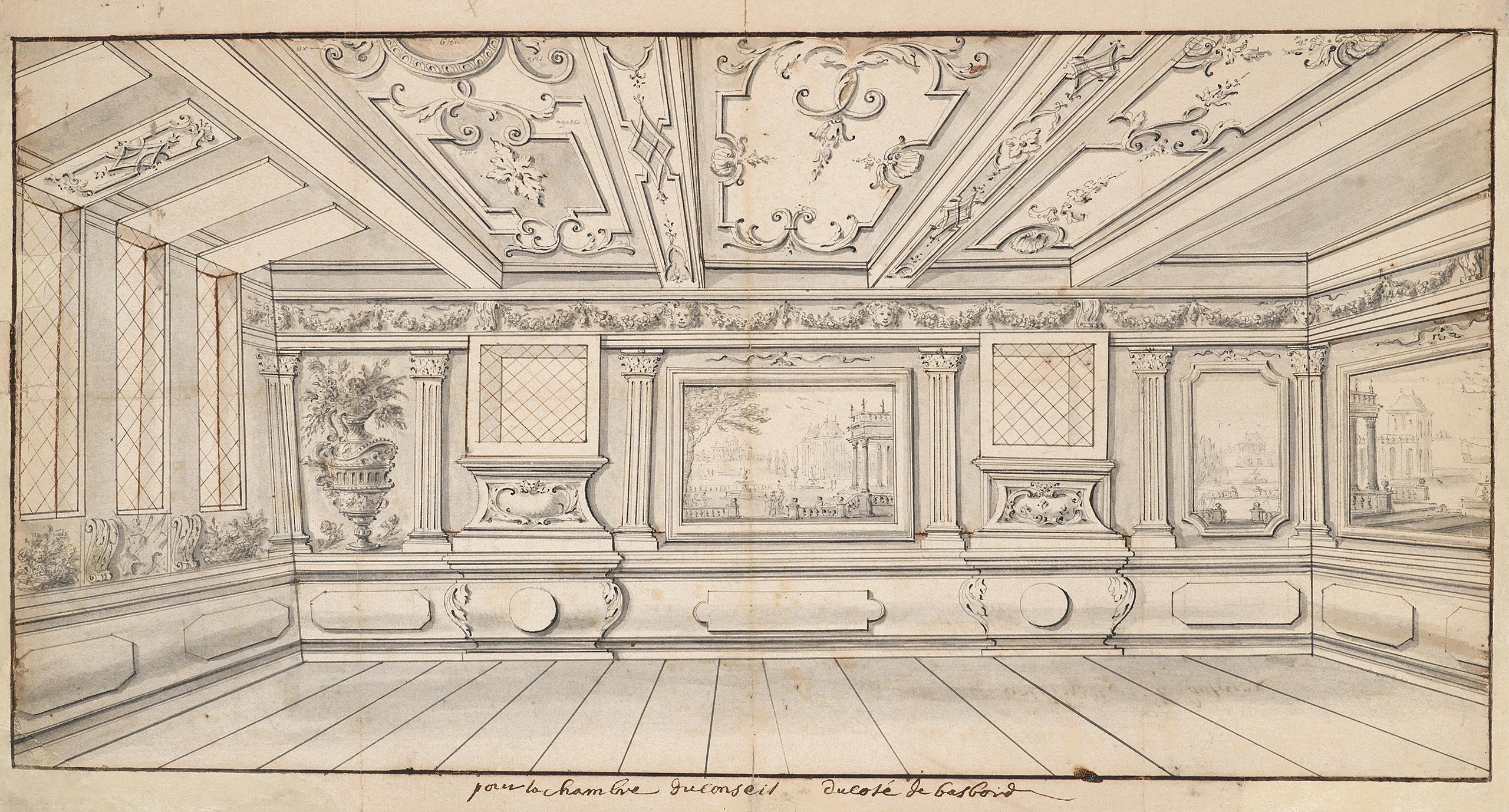

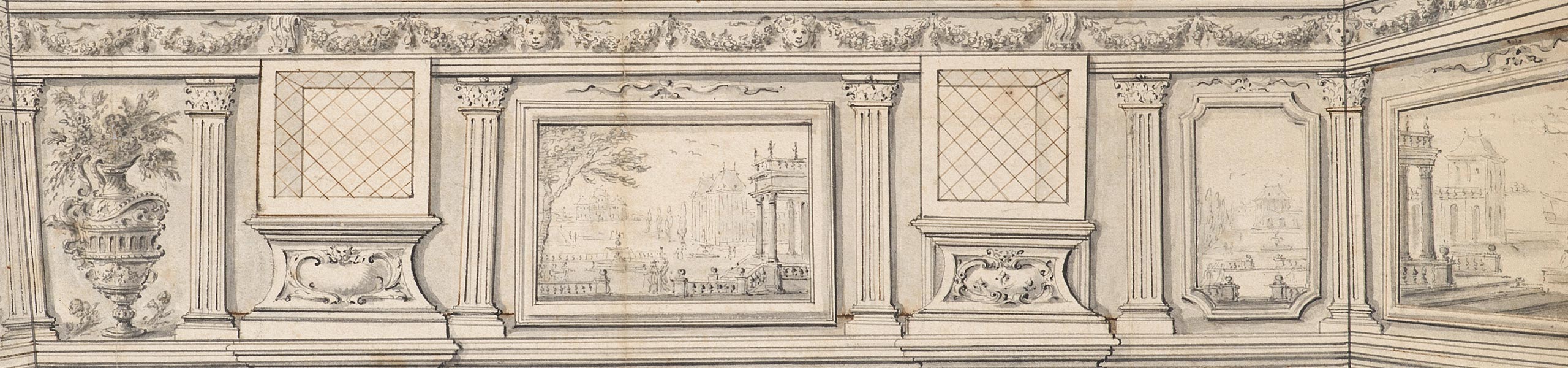

Étude pour la décoration de la salle de conseil d’un navire royal

Plume et encre brune, lavis gris. Traits d’encadrement à la plume et encre brune. Inscrit pour la chambre du conseil du côté de basbord. Inscrit veu dufresnoy/ veu le bailli de bellefontaine Lasions ( ?) / a monsieur le con[seiller ?] pour Recevoir les offres / un paraphe illisible / delarose en bas à droite.

225 x 409 mm (8 7/8 x 16 1/8 in.)

L’un des plus anciens peintres de marine français, Jean-Baptise de La Rose est aussi celui dont on connait le moins les œuvres, bien que ses premiers biographes1 décrivent l’admiration de Mazarin lors de son passage à Marseille en 1660, puis plus tard celle du marquis de Marigny qui aurait conseillé à Joseph Vernet d’étudier « l’exactitude des proportions des vaisseaux et l’établissement de leurs agrés » sur les tableaux du maître toulonnais2. Sa carrière de décoration de navire fleurit à partir des années 1660 avec la reprise des chantiers navaux à la majorité de Louis XIV. En 1663, il collabore avec le sculpteur Nicolas Levray à plusieurs décors de vaisseaux dont la Thérèse et le Saint-Philippe3. En 1667, il présente au concours organisé pour le décor du Royal-Louis de nombreux projets4 mais la commande sera finalement confiée à Charles Le Brun. Il est cependant nommé « maître-peintre entretenu par le Roi », comme Pierre Puget avec lequel il collabore parfois. Jean-Baptiste de La Rose enseigne régulièrement le dessin dans l’atelier de peinture du port et peint de nombreux tableaux de marines pour les amateurs de la région, dont il ne reste quasiment rien.

Comme ses tableaux, ses dessins ne sont pas nombreux à avoir subsisté : le musée du Louvre possède le Projet de décoration d’un salon (Fig. 1), très proche du nôtre, et le Projet de frise décorative sculptée (RF 2378) projet pour le Royal-Louis, tous deux provenant de la collection Chennevières. Le musée des Beaux-arts d’Orléans conserve le grand projet de décoration extérieure d’une galère royale et celui de Marseille une étude de navire. Des études de boiseries sont conservées dans des collections privées5.

Notre dessin est très proche du RF 2379 du Louvre, par le format, la technique et le décor représenté. Tous deux offrent un témoignage rare du luxueux décor intérieur d’une chambre du conseil sur un navire de la flotte royale : de grands tableaux, des boiseries, des ornements peints sur le plafond. Mais le dessin du Louvre montre un décor homogène et symétrique, tandis que le nôtre élabore des propositions différentes de part et d’autre des deux motifs centraux de la paroi principale et du plafond. Il s’agit donc d’un document destiné à aider le commanditaire à choisir. Dans les deux dessins, le vocabulaire ornemental est similaire : des tableaux de paysages, des bouquets, une guirlande et des mascarons dans la partie haute, des entrelacs utilisés sur la cheminée dans le dessin du Louvre, sur le volet intérieur de la fenêtre dans le nôtre. Peut-être s’agit-il de deux projets pour deux pièces différentes du même navire. Les inscriptions au verso semblent suggérer le visa de Jacques Auguste Maynard, dit le bailli de Bellefontaine (1646-1720), qui entre dans la marine royale en 1673 et, du vivant de Jean-Baptiste de La Rose, commande Le Trident, L’Invincible et L’Aquilon. Il faudra donc peut-être chercher dans sa direction pour pouvoir identifier le navire auquel ces décors étaient destinés.

- Les écrits du père Bougerel (1680-1753) résumés par M. Porte et rapportés par le Dr. Pons dans les Archives de l’art français, janvier 1858, tome VI, sont une première étude, enrichie par celle de C. Ginoux en 1887 dans Les écoles d’art à Toulon 1640-1887. Jean-Baptiste de la Rose peintre du roi. La Bastide de Pierre Puget, Paris, E. Plon, 1887.

- Ginoux, op cit., p. 22.

- V. Brun, “Notice sur la sculpture navale et chronologique des maîtres sculpteurs du port de Toulon”, Bulletin de l’Académie du Var, Toulon, 1861, volumes 28 and 29, pp. 69-155, see p. 146.

- M. Margry, Archives de l’art français, IV, 1855-1856, p. 225-310.

- P. Rosenberg, notices dans La peinture en Provence au XVIIe siècle, Marseille, musée des Beaux-arts, 1978, n° 116-119, quatre dessins d’ornements à la sanguine.