Berthélémy

Jean-Simon

Laon 1743 — Paris 1811

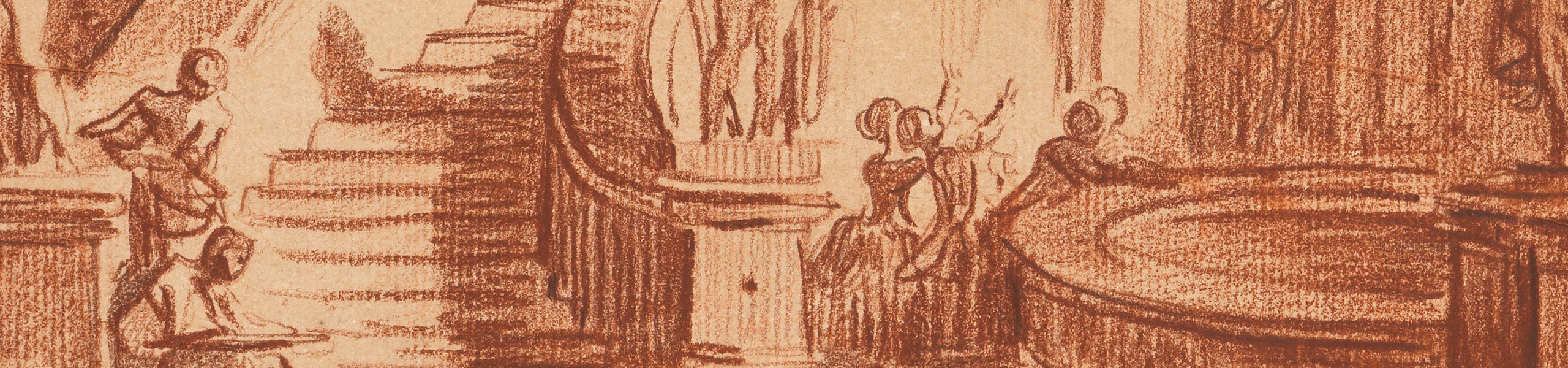

Vue de l’escalier de la gerbe à la villa d’Este

Sanguine. Fins traits d’encadrement à la plume et encre noire.

Signé et daté à la plume et encre brune Berthelemy 1774 en bas à gauche.

436 x 285 mm (17 3⁄16 x 11 4⁄16 in.)

Fils d’un menuisier sculpteur de Laon, Berthélémy est envoyé à Paris chez son oncle Jean Philippe Berthélémy, sculpteur lui aussi, qui le place chez Noël Hallé. En 1767, Berthélémy remporte le Grand Prix de l’Académie royale de peinture et de Sculpture et passe deux ans à l’École royale des élèves protégés. Pendant cette période, il reçoit déjà des commandes importantes, notamment la décoration du plafond de l’escalier de l’hôtel du comte Saint-Florentin à Paris, ainsi le plafond de la salle de bal de l’Hôtel du Petit-Luxembourg, pour le comte de Mercy-Argenteau, deux édifices de l’architecte Chalgrin. À Rome, où il arrive le 8 octobre 1770 pour un séjour règlementaire de quatre ans, il est captivé par la beauté de la nature italienne et dessine de nombreux paysages. Nos deux dessins sont datés de 1774, dernière année du séjour romain de l’artiste, et reflètent cette fascination pour l’architecture mêlée à un paysage méditerranéen luxuriant ; pins, cyprès, lauriers et ifs dominent les architectures tandis que les broussailles et les buissons envahissent les escaliers de pierre.

De retour à Paris, Berthélémy va de succès artistiques en succès administratifs. Agréé à l’Académie en 1777, il est reçu en 1781. Il continue sa belle carrière de peintre décorateur, travaillant pour le comte de Vaudreuil, pour les deux cabinets de la reine à Fontainebleau, puis plus tard pour l’Empire au palais du Luxembourg. Il traite des sujets de l’histoire ancienne mais également des sujets nationaux, une veine très encouragée par la politique du comte d’Angiviller dans les années 1780, avec par exemple La Reprise de Paris sur les Anglais (Versailles, Musée national du Château), tout en continuant à peindre des œuvres religieuses, même pendant la Révolution1. Il est nommé dessinateur de costumes à l’Académie royale de musique en 1791, commissaire pour la recherche des objets de science en Italie en 1796, conservateur au musée central des arts à partir de 1798. L’ouverture du musée des antiques est l’une de ses principales occupations. Il faut aussi signaler ses beaux portraits, notamment celui de Diderot.

Un corpus graphique a été rassemblé par Nathalie Volle, dont le travail a permis de caractériser Berthélémy paysagiste entre Hubert Robert et Fragonard, c’est-à-dire « à mi-chemin entre l’immatérialité poétique du premier et la précision graphique du second2». Comme l’autrice le souligne, Berthélémy aime choisir des points de vue étranges, avec des angles fuyants, des perspectives bouchées. Nos deux feuilles en témoignent : dans les deux cas, l’escalier commence quasiment sur le bord inférieur de la feuille, sans réel premier plan, et s’élève vers une vue sans perspective, bouchée par les haies et les grands arbres de l’arrière-plan. Les jardins de la Villa d’Este furent très appréciés par les artistes, dont Fragonard3. Bergeret de Grandcourt, lors de son voyage avec Fragonard en 1774, ne manque pas de visiter les fameux jardins : « Les hauts et les bas de ces jardins par terrasse, avec des cyprès et pins de la plus grande hauteur, attirent encore des éloges à cette villa, étant prônés et admirés par les peintres et qui y trouvent un choix de vües très variées et piquantes. Depuis lontemps, les peintres ne quittent jamais Rome sans avoir fait nombre de desseins dans les jardins de la Villa d’Este4 ». L’escalier à la gerbe, « scala della girandola », en particulier offrait en effet aux artistes des points de vue intéressants, à la fois complexes et pittoresques, à dessiner ou peindre. Berthélémy traite ici la volée d’escalier qui contourne par la gauche la fontaine centrale (non représentée sur le dessin) mais il semble avoir inventé la statue féminine en bas à droite afin de fermer la composition. Il réinterprète donc l’espace de l’escalier de la gerbe afin d’en faire une composition autonome. Berthélémy traite le même point de vue dans un dessin de plus grande taille, avec des différences au niveau des personnages, conservé à la Kunstbibliothek de Berlin (Fig. 1)5. Les deux femmes et l’enfant au pied de l’escalier dans la feuille de Berlin sont remplacés par un dessinateur et son compagnon dans la nôtre. De même le buisson sur la gauche de la fontaine a été échangé contre un groupe de personnages féminins saluant les figures qui se trouvent à l’étage intermédiaire de l’escalier. Par-dessus tout, notre feuille est plus esquissée, plus rapide, ce qui se ressent particulièrement dans le traitement de l’architecture et des arbres. La feuille de Berlin pourrait être une contre-épreuve comme en témoignent les hachures de gauche à droite : un autre dessin de cette vue ou de l’autre escalier, dans l’autre sens donc, aurait servi à la contre-épreuve6.

Les paysages dessinés de Berthélémy répertoriés par Nathalie Volle sont habituellement à la sanguine, à l’exception d’Une entrée des catacombes mentionnée au n° 134 du catalogue : au crayon rouge et noir, la feuille était conservée dans la collection de M. Lemaître, avocat à Lyon en 1883 et exposée à Laon la même année. Malgré des dimensions très légèrement différentes, il s’agit probablement de notre dessin dans lequel on voit en bas à droite des cadavres portés dans des catacombes. Mais rien ne permet d’écarter l’hypothèse de l’existence d’une autre version puisque l’artiste fait parfois des répliques de ses compositions. Quoi qu’il en soit, le mélange des deux crayons est intéressant et inédit. Il permet à Berthélémy de réaliser des effets d’ombres et de contrastes plus importants et d’accroître la profondeur de la vue. Bien que la technique des deux ou trois crayons ait été très utilisée au XVIIIe siècle à la suite de Watteau, elle ne l’est que très rarement pour les dessins de paysage. Berthélémy semble avoir aimé expérimenter dans ce domaine : la collection Horvitz conserve une Vue du temple de Vesta à Tivoli à la pierre noire et rehauts de craie blanche sur un papier teinté d’un brun rosé, ce qui est exceptionnel à cette époque et permet des demi-teintes intéressantes (DF 1343). Dans notre dessin, dont l’effet est spectaculaire et rare, l’artiste se montre donc tout aussi novateur.

- En témoignent L’Assomption réalisée pour les Bernardines du Savoir-sous-Laon en 1790 et La Saint Famille en Égypte pour le séminaire du Saint-Esprit de Paris.

- Nathalie Volle, Jean-Simon Berthélemy, peintre d’histoire (1743- 1811), Paris, Athena, 1979, p. 27.

- Fragonard en a fait des vues spectaculaires avec des perspectives complexes : Besançon D2844 par exemple.

- Bergeret et Fragonard: journal inédit d’un voyage en Italie 1773-1774, Paris, May et Motteroz éditeurs, 1895, p. 281.

- N. Volle, op. cit., n° 126, repr. Fig. 93, dim. 59 x 34 cm.

- Voir Catherine Boulot, Jean-Pierre Cuzin, Pierre Rosenberg, Honoré Fragonard et Hubert Robert a Roma, Rome, Palombi, 1990, p. 255, n° 182.