Bärens

Magdalene Margrethe

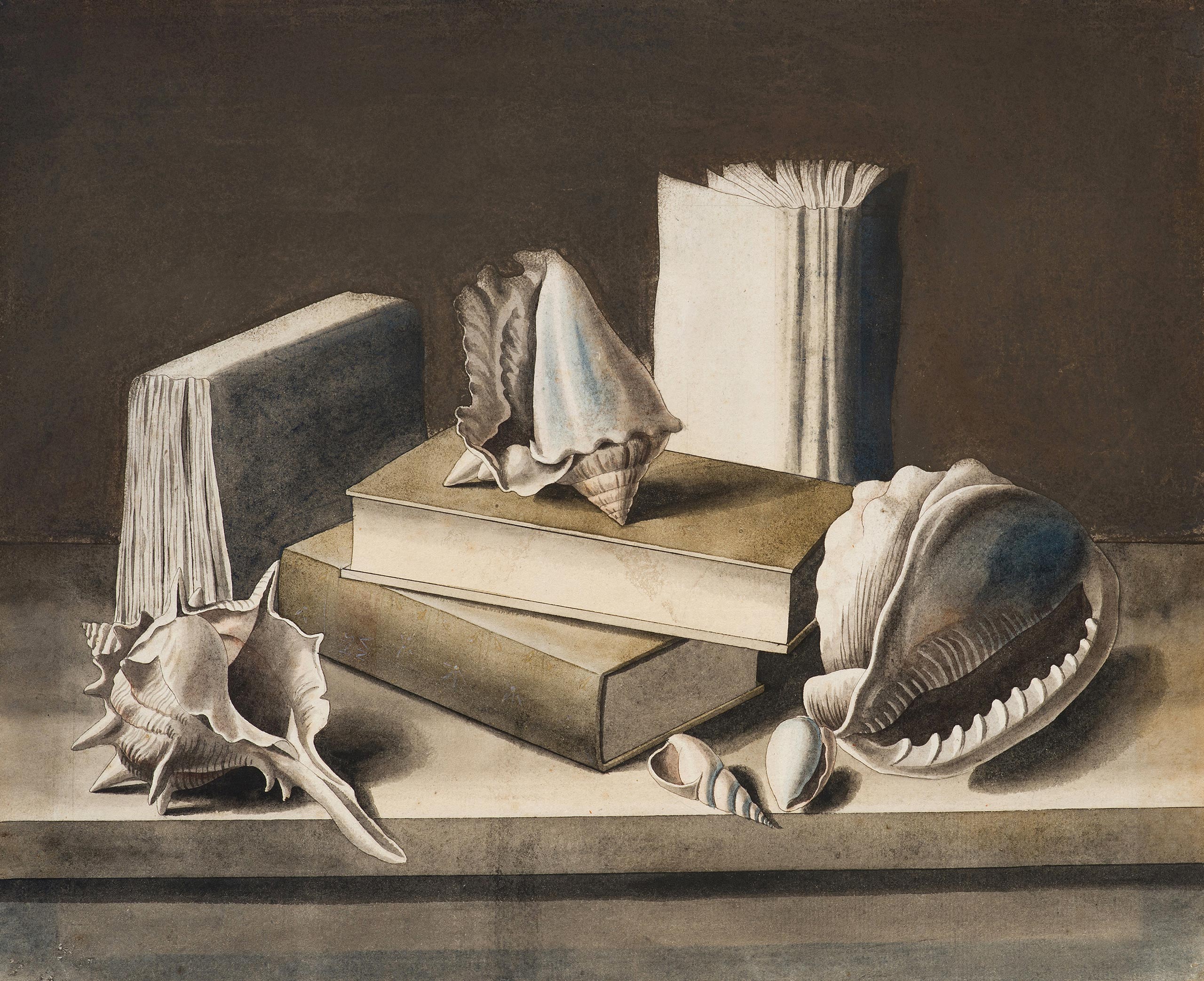

Nature morte aux livres, à l’encrier et à la bouteille d’encre, aux coquillages et à la coquille d’escargot ;

Nature morte aux livres et aux coquillages

(une paire)

Gouache, plume et aquarelle.

400 x 330 mm (15 3⁄4 x 13 in.) chacune.

Artiste danoise, peintre de fleurs Magdalene Margrethe Bärens (ou Baerens) est née à Copenhague, d’Elisabeth Hochkirch et de Johann Hermann Schäffer, maître des écuries royales. Lui-même dessinateur et, du fait de ses fonctions, très compétent en matière d’anatomie équine, Schäffer aide le sculpteur Jacques Saly (1717 – 1776) à la réalisation de sa statue équestre du roi Frédéric V. Magdalene Margrethe fait preuve d’un don précoce pour le dessin que sa fréquentation du sculpteur français nourrit probablement et que son père encourage sans réserve. Sa mère cependant voit d’un mauvais œil ce penchant artistique et s’efforce de restreindre l’éducation de Magdalene à l’apprentissage de la bonne tenue d’un foyer. Magdalene dessine et peint secrètement et en autodidacte, elle développe une technique de broderie pour copier des gravures et modèle des fruits et des fleurs avec ingéniosité à partir de chiffons et de son (Fig.1).

Après son mariage en 1761 avec Johan Georg Bärens, elle donne naissance à quatre enfants et se consacre à sa famille. C’est à l’âge de quarante ans qu’elle reprend son activité artistique encouragée par le peintre danois Vigilius Eriksen, portraitiste de l’impératrice Catherine II de Russie. En 1779, ses peintures de fleurs à la gouache sont exposées à l’Académie par ses amis et professeurs, et en 1780, elle devient la première femme à être reçue à l’Académie royale des Beaux-Arts du Danemark.

Nommée peintre de fleurs officielle de la reine douairière Juliana Maria, qui lui achète deux tableaux (Fig. 2 et 3), elle installe son atelier dans une serre afin de peindre les fleurs en toutes saisons. En 1783, elle envoie deux tableaux à Catherine II et reçoit une médaille d’or. Entre 1788 et 1790, elle visite l’Angleterre, expose aux côtés d’Angelica Kaufmann et connaît un certain succès, mais se heurte au protectionnisme douanier contre l’art étranger, ainsi qu’à la concurrence de la peintre anglaise Mary Moser, très implantée dans le milieu artistique et membre de la Royal Academy depuis l’origine. Bien que dotée d’un grand talent, son nom disparaît au profit d’un autre peintre de fleurs, Johan Laurentz Jensen, devenu « le père de la peinture de fleurs danoise ». Son portrait nous est connu par l’œuvre de C. A. Lorentzen, réalisée en 1786.

Très peu de ses œuvres passent en vente et l’attribution des dessins qui lui sont donnés se fait par comparaison avec un dessin signé et daté 1805 de sa main (fig. 4) : tous assemblent des objets sur un entablement fin en des compositions simples et dépouillées, et des coloris sobres. Les contours sont tracés à l’encre noire, visibles et remplis d’aquarelle. Jouant sur les contrastes d’ombres et de lumière, sur les volumes des objets et leur disposition un peu étrange, Magdalene Bärens élabore des compositions d’une étonnante modernité, naïves du fait de son manque de formation académique mais profondes, méditatives, qui témoignent d’un caractère à la fois contemplatif et ingénieux. Dans ces deux œuvres presque monochromes, il ne s’agit exceptionnellement pas de fleurs ni de fruits, bien que les volumes de L’Histoire naturelle de Pline soient là pour nous rappeler son centre d’intérêt habituel : sur le traditionnel entablement, elle assemble des livres, des flacons et des coquillages, et se concentre sur les effets marbrés de la reliure intérieure, le cuir, les reflets bleus de la nacre, l’ombre de la plume sur les pages du libre entrouvert, etc. Les assemblages de petits objets, ici des coquillages, sont typiques et se retrouvent sur plusieurs oeuvres peintes par Bärens documentées dans le fonds photographique d’art visuel danois de la Det KGL Bibliotek (Royal Danish Library).

Magdalene Margrethe Bärens est l’exemple parfait de l’artiste femme sous l’ancien régime ; sans réelle éducation artistique, naturellement douée et travailleuse, elle apprend en autodidacte, se nourrit de l’observation de la nature et expérimente plusieurs techniques. Ses faiblesses techniques sont compensées par le goût sûr, le sens de la composition et l’esprit profond qui émanent de toutes ses œuvres.